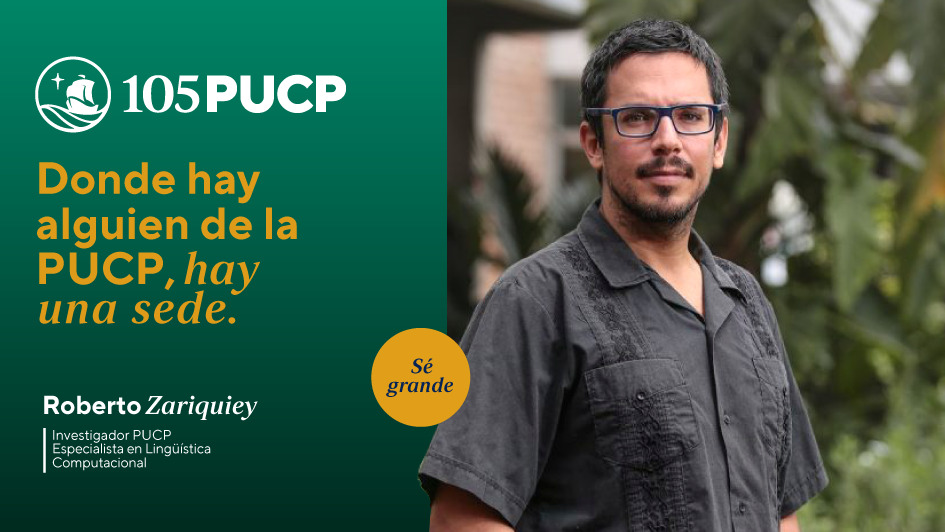

Sedes PUCP: Roberto Zariquiey

A través de sus investigaciones vinculadas a la lingüística computacional, Roberto Zariquiey busca contribuir al desarrollo y a la supervivencia de las lenguas indígenas.

Créditos y Fecha de Publicación

Publicado el

El Doctor Roberto Zariquiey es docente del Departamento Académico de Humanidades e investigador de lenguas indígenas en la Amazonia peruana. En esta entrevista comparte sus experiencias.

¿Cuál es su principal motivación como Investigador?

Mi motivación central es contribuir al conocimiento y a la comprensión de la riqueza lingüística de la Amazonía, en el marco de un paradigma de investigación que contribuya al fortalecimiento de los idiomas originarios y promueva métodos colaborativos e interdisciplinarios. Busco que la investigación lingüística que se produce en el Perú tenga un impacto a nivel global.

¿Cómo describiría el impacto que han tenido sus proyectos de investigación en otras personas, comunidades o áreas de conocimiento?

Es difícil de responder porque muchos de estos proyectos todavía son recientes. Desde la perspectiva de la descripción de lenguas, la documentación profunda de idiomas peruanos como el kakataibo, el iskonawa y más recientemente el amahuaca, ha contribuido a afinar importantes generalizaciones sobre la naturaleza del lenguaje, pero al mismo tiempo ha servido de base para el desarrollo de materiales de revitalización lingüística y educación bilingüe intercultural para esos pueblos (algunos publicados por el MINEDU). El proyecto Chana, que es un colectivo de investigación que agrupa ingenieros informáticos, científicos de datos y lingüistas, ha generado un impacto muy importante en la disciplina y ha recibido apoyo internacional. Varios de los artículos escritos por miembros del grupo han sido publicados en revistas y conferencias de gran impacto y han generado consensos muy potentes en la comunidad científica. Finalmente, el trabajo con lenguas en estados muy avanzados de desaparición ha sentado las bases para contradecir la idea generalizada de que estos idiomas son defectivos, incompletos o simples. Nuestra investigación muestra que las lenguas de pocos hablantes que se encuentran en un estado avanzado de obsolescencia pueden mantener o incluso incrementar su complejidad estructural. Este hallazgo tiene distintas repercusiones, no solo teóricas, sino también sociales y políticas.

¿Cuál ha sido, hasta el momento, el suceso más relevante en su trayectoria como Investigador?

Conocer la selva peruana, nadar en sus ríos, caminar en sus bosques y sobre todo conocer a su gente y escuchar nuestras lenguas indígenas vivas, habladas por niños y niñas.

¿Cuán importante ha sido la PUCP para su desarrollo profesional y como Investigador?

Yo no fui un buen alumno en el colegio y nunca sentí que mis opiniones valieran la pena. En la PUCP, me encontré con verdaderos maestros que me escuchaban y valoraban. Aprendí muchísimo de ellos, encontré una vocación y comprendí gracias a ellos que el trabajo duro, hecho con respeto y con modestia, puede rendir frutos. Ya como profesor, la universidad me permitió potenciar líneas de investigación fundamentales para el Perú como la lingüística amazónica y la lingüística computacional.

Como miembro de la PUCP, ¿Qué significa para usted la frase «donde hay alguien de la PUCP, ahí está la Universidad”?

Significa que la Universidad promueve espacios formativos en los que miembros de nuestra comunidad universitaria pueden construir una visión social de país y una visión ética de la ciencia.

¿Cómo se siente usted al ser considerado un representante de nuestra Universidad?

Ingresé a la PUCP en 1996. Llevo casi la mitad de mi vida dedicada a ella, y lo hago con cariño y orgullo.